令和7年度文化選奨賞受賞者

芸術及び文化の分野で多年にわたり顕著な業績を挙げた方に贈られます。

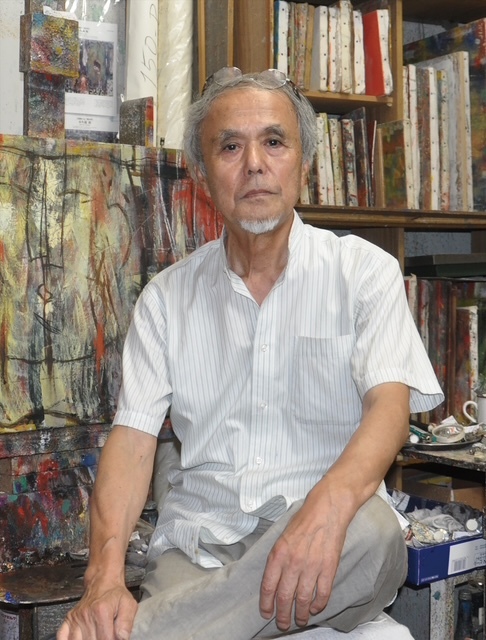

小久保裕(洋画)

昭和24年1月12日(76歳)

小山市在住

氏は1972年、東京芸術大学美術学部油画を卒業、1974年、同大学院美術研究科を修了後、1年後に渡仏、3年間パリのエコール・デ・ボザールで学んだ。

留学中に出会った宗教的で素朴なロマネスク絵画や浮き彫りから、氏の作品は自然と人間の共生をテーマに、人の形を借りながら自然を描くスタイルが確立され、「地天女」シリーズは氏のライフワークとなった。

1979年からは独立展に出品、1992年には同展最高位の独立賞を受賞、さらに、オギサカ大賞展新人奨励賞、ジャパン大賞展佳作賞、セントラル美術館油絵大賞展佳作賞、また、洋画界の登龍門とされた安井賞、昭和会展等にも複数回推薦を受けて入選するなど、他の全国的絵画コンクールにおいても大きな活躍を果たしている。

これらの活躍が認められて、1994年には栃木県文化奨励賞を受賞、独立展においても会員に推挙され、翌95年には「地天女たち」が文化庁作品買上げとなった。

県内の作家活動としては、栃木県新作家集団に1989年に入会、現在は同会の運営委員としてリーダー的存在となっており、また、1998年からは白鴎大学に助教授として、2004年から17年までは教授として務め、栃木県芸術祭美術展においても審査員・専門委員・運営委員を歴任するとともに、栃木県文化協会では17年から理事として精力的に活動している。

2022年には仲間と北関東独立展を結成、近県の作家とのつながりや芸術の普及を結集したグループ展を立ち上げ意欲的に活動する傍ら、翌23年、生家のギャラリー兼アトリエをリフォームして 「小久保裕アトリエ館」として開館し、絵画芸術を愛する地域の人達との交流を深めている。

氏の質実剛健かつ堅実に努力する姿勢は県洋画界を代表するものであり、栃木県の芸術文化に大きく貢献している。

令和7年度文化奨励賞受賞者

主として前年において、芸術文化の分野で極めて顕著な業績を挙げ、将来の活躍が期待できる方に贈られます。

平成元年12月8日(36歳)

茨城県つくば市在住

氏は、2012年、宇都宮大学教育学部卒業後、2015年、筑波大学大学院博士前期課程芸術専攻修了、2019年、同大学院人間総合科学研究科博士課程後期を修了し博士(芸術学)号を取得。2021年から同大学芸術系の助教を務めている。

栃木県内での主な活動は、2015年、大田原市芸術文化研究所主催の「触覚展」に出品。翌16年、那須の郷・高館祭(ノミネートコンペ公開制作・チエンソーアート展にて「大田原市教育長賞」を受賞した。2016年からは毎年、栃木県彫刻造形協会展に出品を続けており、本年度の第79回栃木県芸術祭美術展においては芸術祭賞を受賞した。氏が制作した乾漆像「田村律之助像」は、2024年に栃木市立文学館に設置され、2025年大阪・関西万博でも展示された。

また、全国的な芸術活動としても、全国公募展二紀会展において、2012年の「二紀賞」受賞を皮切りに、「優賞」、「I氏賞」、「小島賞」など数多く受賞しており、2013年に全国公募の宮城県河北美術展で最高賞である「河北賞」を受賞したほか、会津・漆の芸術祭に5回招待出品、2021年第9回あさごアートコンペティションに入選するなど、多くの業績を挙げている。

さらに、氏は、2022年から、台湾芸術大学で開催される第13・14・15回 Shoesbox

Sculpture Exhibitionに連続招待され、2023年には台日交流生漆彫塑展(台湾)に招待出品、そして、ブラジルとの交流展(Estudio Dezenove)に参加出品をするなど、国際的に行動範囲を広げつつある。

氏は、弛まなく精力的に実験を重ね作品を発表する一方、指導者として後進の育成にも励んでいるほか、芸術普及活動にも熱心で、粟野夢咲くArt Festivalにおいても積極的に参加するなど、今後、栃木県の美術振興、発信の中心的重要な人物になると期待されている。